WAPPENKUNDE

Wappen werden häufig für Stammbäume, Urkunden und andere historische Dokumente als Illustration verwendet. Ein kurzer Abriss über die Wappenkunde soll daher die wichtigsten Gesetzmässigkeiten aufzeigen, die bei der Ausführung eines Wappens zu berücksichtigen sind.

Unter Heraldik versteht man die Lehre von den Wappen. Wappen wiederum sind nach bestimmten Grundsätzen und Regeln zusammengestellte Abzeichen von Personen oder Körperschaften.

Die Heraldik beschäftigt sich einerseits mit der Wappenkunde und anderseits mit der Wappenkunst, mit der wir uns hier in erster Linie befassen möchten.

Wappenbilder wurden von jeher auf den Waffen, inbesondere auf dem Schild und auf dem Helm getragen, zunächst als Waffenauszeichnung, dann als Erkennungszeichen im Felde. Die Begriffsverwandtschaft Wappen/Waffen finden wir in fast allen Sprachen.

Seit dem hohen Mittelalter waren im christlichen Abendland die Wappen dann als erbliche Abzeichen in den allgemeinen Gebrauch übergegangen.

DER SCHILD

Abb.62: Familienwappen

Als Wappenfarben werden in erster Linie nur reine, ungemischte Farben verwendet:

Rot: Mennige, Zinnober

Blau: Ultramarin, Kobaltblau

Grün: Grünspan, Schweinfurtergrün

Schwarz: Russ- oder Rebschwarz

statt Gold: Schwefelgelb, Auripigment

statt Silber: Bleiweiss

Diese Farben wurden, dem ursprünglichen Zweck entsprechend, in bezug auf ihre Fernwirkung ausgewählt. Bei der Anordnung gilt der Grundsatz, dass Farbe nicht auf Farbe, Metall nicht auf Metall zu stehen kommen darf. Es soll also z. B kein roter Löwe auf blauen oder grünen Grund gemalt werden.

Die allgemein übliche, aber unschöne Methode, Farben mittels Schraffur anzugeben, ist nach Möglichkeit zu vermeiden. Farbfelder können diskreter in der Manier der Wappenmaler des späten Mittelalters mittels Farbbezeichnungen durch Buchstaben angegeben werden: R für Rot, B für Blau, Gr für Grün, Sch oder # für Schwarz, G für Gold, S für Silber.

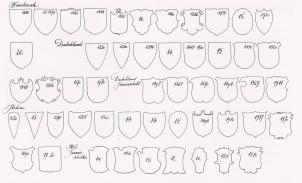

Abb.63:

Verschiedene in Europa vom 13. bis 16. Jahrhundert gebräuchliche Schildformen.

Abb. rechte Seite: Beispiel einer Wappendarstellung aus Jost Ammans Wappen- und Stammbuch, 1589.

DER HELM

Abb.64:

Beispiel einer Wappendarstellung aus Jost Ammans Wappen- und Stammbuch, 1589

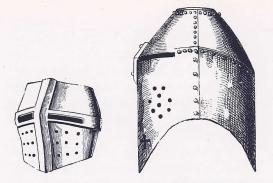

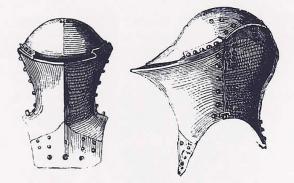

Im 12. Jahrhundert wurden zu Turnieren oben flache Topfhelme getragen, die den ganzen Kopf umschlossen. Ende 13., anfangs 14. Jahrhundert wurde der Helm so gross, dass er auf den Schultern aufsass, oben wies er eine Wölbung auf. Ende des 14. und im 15. Jahrhundert kamen dann die Stech- und Spangenhelme auf. Die Stechhelme wurden zum Turnier mit der Lanze benutzt, während die Spangenhelme ihren Dienst im Kampf mit stumpfen Schwertern und Kolben taten. Der Topfhelm des 12./13. Jahrhunderts gehört zum grösseren dreieckigen Schild, der Kübelhelm des 13./14. Jahrhunderts zum kleineren. Stechhelm und Spangenhelm des 14./15. Jahr hunderts sind dem dreieckigen einseitig gewölbten Schild zugeordnet, zu dem in keinem Fall ein Topf- oder Kübelhelm passt.

Abb.65: Topfhelm

Der Helm wird bei aufrechtem Schilde vorwärts gekehrt, bei gelegtem Schilde im Profil dargestellt, und zwar nach der Seite gewendet, nach welcher der Schild geneigt ist.

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts kamen für Form und Stellung der Helme verschiedene Systeme auf, die aber im deutschsprachigen Raum nie besonders Anklang fanden. So waren Spangenhelme den Adeligen vorbehalten und die Stechhelme den Bürgerlichen. Könige in England und Frankreich benutzten reich mit Gold verzierte Helme mit aufgeschlagenem Visier, während der Junker und Neuadelige gewöhnliche Stahlhelme mit herabgelassenem Visier nach rechts gewendet und Bastarde nach links gewendet benutzen durften.

Abb.66: Spangenhelm

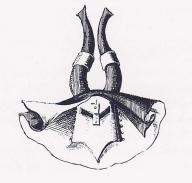

Die Helmkleinode, die Helmzier

Die an oder auf dem Helm angebrachten plastischen heraldischen Figuren bilden als ritterliche Abzeichen, wie der Schild mit seinem Bild, einen wesentlichen Bestandteil des erblichen Wappens.

Die Helmzier ist in Farbe und Form meist dem Schild und seinen Figuren angepasst. In der Regel nimmt sie die Hauptfarben des Schildes wieder auf und ist auch in der Gestaltung auf den Schild ausgerichtet. Die wichtigsten dieser selbständigen Zierformen und Attribute sind: Hörner, Flügel, Schirmbretter, Hüte, Federn, Federköcher und Fahnen sowie Menschen und Tiere.

Von der Vielzahl der Kleinode und ihren Kombinationsmöglichkeiten seien hier nur zwei besonders verbreitete beschrieben. In älterer Zeit treffen wir Hörner, die sichelförmig nur einmal gekrümmt sind und spitz zulaufen, während sie im 15. Jahrhundert offen nach oben auslaufen.

Flügel als Helmzier erscheinen paarweise, offen oder geschlossen. Ihre Form ist mehr oder weniger naturgetreu, auf älteren Topfhelmen jedoch streng stilisiert dargestellt. Die Flügel sind oft mit den Farben des Schildes bemalt oder mit deren Emblem verziert.

Abb.67: Helmzier

Die Helmdecken

Ursprünglich dienten die Helmdecken, die zuerst im 13. Jahrhundert erschienen, nur dazu, die Hitze der auf das blanke Eisen brennenden Sonnenstrahlen zu vermindern, wie sie heute noch beim Militär aus gleichem Grund angewendet werden.

Im 14. Jahrhundert erscheint die Helmdecke erstmals als malerisch, symmetrisch in Falten gelegtes Mäntelchen, das sich langsam zu einer grossen, mit Einschnitten verzierten Decke entwickelte. In der Regel ist die Aussen- und die Innenseite, die das Futter bildet, von verschiedener Farbgebung. Gewöhnlich ist das Metall innen und die Farbe aussen. Wenn die Schildfigur eine Naturfarbe auf weist, die sich in der Decke nicht darstellen lässt, bedient man sich der ihr am nächsten verwandten heraldischen Farbe.

Die meisten Wappendarstellungen der heutigen Zeit werden aus Mangel an Stilgefühl und historischen Kenntnissen den Grundregeln der Heraldik nicht gerecht. Mittelalterliche Wappenbücher in Museen und Bibliotheken, alte Wappenscheiben und Waffen bilden das beste Anschauungsmaterial für eine heraldisch korrekte Darstellung. Auch die genealogischen Gesellschaften geben zur Anfertigung von Familienwappen in kompetenter Weise Auskunft.

< zurück zu Stammbäume

zum Inhaltsverzeichnis

zum Stichwortverzeichnis

zum Seitenanfang